Nemesis

[…] La force du film trouve en effet ses racines dans la sobriété de son dispositif, qui articule à la fois une position d’énonciation et une vision du monde.

[…] C’est sans doute la subversion la plus radicale opérée par «Nemesis» : reprendre à son compte le motif du chantier comme principe formel pour opposer l’édification d’une prison à l’élaboration d’une œuvre résolument libre de – et dans – ses mouvements.

[…] Du haut de sa fenêtre, Thomas Imbach ne reproduit-il pas le regard panoptique dont Michel Foucault montrait l’importance dans l’invention du système carcéral ?

Text: Giuseppe Di Salvatore, Emilien Gür | Audio/Video: Jorge Cadena

This article contains a third-party video. If you would like to watch the video, please adjust your settings.

Podcast

Audio-Reading

Texts: Emilien Gür, Giuseppe Di Salvatore | Reading: Luna Schmid | Editing: Jorge Cadena

Find a list of all our Podcasts here.

EMILIEN GÜR

Souvenez-vous de Well Done. Nous sommes au cœur des années nonante, du Mur de Berlin il ne reste plus que quelques fragments, et certains profitent de l’occasion pour prophétiser la fin de l’Histoire — ce qui, en fin de compte, n’est qu’une façon détournée de nommer le tout-va néolibéral qui continue tranquillement son train. La Suisse demeure ce qu’elle était déjà : milieu du monde capitaliste. Thomas Imbach filme alors un changement qui s’opère dans l’univers de la haute finance zurichoise — bouleversement qui, de fil en aiguille, s’étendra à toutes les sphères de la société, que l’on désigne sous le nom aujourd’hui familier de numérisation. Le cinéaste ne capte pas seulement l’air du temps — le capitalisme tardif à l’ère du digital —, mais aussi comment, dans ce contexte, le temps lui-même en vient à se transformer — soit la façon dont l’introduction du numérique inaugure de nouveaux rythmes de travail et (donc) de nouveaux modes d’aliénation, dont la frénésie compulsive finira par composer ce qu’Hans Ulrich Gumbrecht appelle « the broad present » : une culture du temps placée sous le signe de l’instantanéité, au sein de laquelle les notions de passé et de futur cèdent la place à un présent perpétuel. Avec le recul historique, c’est toujours facile à dire, mais comment le formuler autrement : en 1994, Thomas Imbach est tout simplement visionnaire. D’une pierre deux coups, il témoigne des transformations culturelles induites par le digital et anticipe l’ampleur que le phénomène prendra. On ne saurait imaginer portrait de société plus percutant.

Fenêtre sur prison

Nemesis reproduit ce geste visionnaire, j’en ai bien peur. J’emploie ce dernier terme non pas par goût de la litote, mais bien au sens littéral, tant ce journal filmé, tourné pendant sept ans, est une œuvre profondément inquiétante. Il énonce ce que nous savons tous sans pour autant oser en prendre la mesure : le tournant sécuritaire qui s’immisce un peu partout dans nos vies, le racisme institutionnel qui dicte nos politiques migratoires, les nouvelles formes que prend la lutte des classes, notamment à travers la gentrification. Rien de nouveau sous le soleil, diront certains, auxquels cette litanie pourra sembler trop familière. Peut-être, répondrai-je sans vouloir leur donner raison, mais qui avait déjà filmé ce changement, cette mutation sociale au jour le jour depuis sa fenêtre, comme Thomas Imbach ? Mes interlocuteurs sceptiques feront alors peut-être un pas en arrière dans leur jugement hâtif. La force du film trouve en effet ses racines dans la sobriété de son dispositif, qui articule à la fois une position d’énonciation et une vision du monde. C’est depuis les fenêtres de son atelier que Thomas Imbach voit et parle du réel. Nemesis est ainsi, au sens le plus littéral du terme, une fenêtre ouverte sur le monde — conformément à l’une des définitions canoniques du cinéma —, lequel, dans le film, consiste en tout et pour tout en un chantier de construction de prison. Cela peut paraître réduit, limité, partiel ; cela suffit pourtant à fonder une vision.

Il y a donc, pour commencer, une gare de marchandises que l’on détruit pour ériger une prison. Le film se nourrit de cette démolition, qui heurte le cinéaste. Celui-ci y voit non seulement une éradication du relief historique de Zurich — cet édifice monumental, érigé en 1904, charriait la mémoire d’une ville alors en plein essor industriel et de la culture ouvrière qui s’y rattachait —, mais aussi une fuite en avant vers une société concentrationnaire. L’ancien bâtiment concentrait des biens ; le nouveau enfermera des individus. Le paysage urbain se modifie, avec le lot d’exclusions que cela entraîne. Un sans-abri canadien qui avait élu domicile dans l’ancienne gare est sommé de quitter les lieux ; il finira, nous apprend Thomas Imbach, par mourir sous un pont. À partir de là, les jeux sont faits ; les trois axes autour desquels s’articule Nemesis sont posés : l’amnésie intrinsèque au capitalisme tardif, enclin à éliminer toute trace du passé (rien d’étonnant à cela : dans Well Done, le cinéaste montrait bien comment, à coup de transactions financières effectuées à la microseconde, nous finirions par vivre dans un présent superficiel guidé par la seule loi du marché), le basculement sécuritaire qui ronge et ruine notre société, et les formes d’exclusion qui se jouent dans la transformation de l’espace urbain, appréhendées comme un reflet du repli identitaire qui informe le champ politique. À partir de là, Thomas Imbach filme ce vers quoi nous nous dirigeons, ce dans quoi nous avons déjà basculé, et ce qui tient bon encore un peu face à ça (la culture ouvrière).

Chantier sur prison

La destruction de la gare comme lieu de mémoire ravive les souvenirs du réalisateur, qui évoque l’histoire de ses grands-parents — celle d’un exode rural, de la campagne vers la ville, où elle rejoint alors celle de la classe ouvrière. Ses pensées ont vite fait de vagabonder, au rythme d’une liberté grave qui est l’une des vertus de l’essai. Thomas Imbach nous apprend ainsi comment, par l’entremise de son mentor, Klaus Lutz, il obtint l’atelier depuis lequel il filme le chantier, avant d’évoquer son amitié tumultueuse avec Peter Liechti. Tout cela compose l’histoire de celui qui regarde.

La prison en construction rappelle au cinéaste les visites de son assistante dans un centre de détention de requérants d’asile en attente d’être expulsés dans leur pays d’origine. Ce sont alors leur voix, leurs histoires que nous entendons. Tandis que la prison se construit, ces témoignages nous apprennent ce qu’être privé de liberté veut dire.

Thomas Imbach filme au fil des jours celles et ceux qui occupent le chantier et ses alentours, les formes de vie éphémères qui émergent sur place. Hommes de pouvoirs, électriciens, ingénieurs, gardes de sécurité, équipes de tournage, fans de hard rock, renards, artistes de cirque, couple enlacé, clients d’un street food festival, et enfin ouvriers investissent le terrain. Gardes et prisonniers les remplaceront bientôt. Là où l’on aurait pu espérer que l’espace en friche se transforme peu à peu en hétérotopie — en un espace d’expérimentations subversives, de tentatives de réappropriation du lieu à des fins émancipatrices —, le réalisateur montre qu’il n’en est rien : le terrain vague est constamment sous surveillance, et lorsque des anarchistes auront saboté une partie de l’infrastructure, ce seront les ouvriers qui seront soumis à des tests ADN pour identifier les coupables.

Film en chantier

Au milieu de tout cela pointe une lueur d’espoir. Le cinéaste ne nous offre pas seulement la vision du site de construction d’une institution carcérale. Il faut savoir discerner un autre chantier, celui du film lui-même. Thomas Imbach nous propose une réflexion en actes, qui se construit peu à peu, de bric et de broc, pour élaborer tout autre chose qu’une prison de la pensée. C’est sans doute la subversion la plus radicale opérée par Nemesis : reprendre à son compte le motif du chantier comme principe formel pour opposer l’édification d’une prison à l’élaboration d’une œuvre résolument libre de (et dans) ses mouvements. Là où les forces politico-économiques qu’attaque Thomas Imbach cherchent à enfermer, concentrer, contrôler, s’ouvre un espace d’invention esthétique, notamment dans la manière de filmer l’espace — voir ces plans serrés qui cernent au plus près la violence symbolique de la démolition de la gare, ou qui aplatissent et condensent la surface du chantier, dont nous percevons déjà, en puissance, le futur concentrationnaire. Le réalisateur invente une poétique de l’espace pour raconter un lieu.

Souillures

En même temps, il s’agit d’une œuvre discutable à plus d’un titre, à commencer par la façon dont le cinéaste filme les femmes. Vues en plongée lubriques au voyeurisme à peine caché sur des corps montrés dans leur seul aspect charnel. Male gaze. Il faudrait aussi discuter de l’idéalisation de la masculinité incarnée par les ouvriers du chantier, sur laquelle le réalisateur porte un regard par trop complaisant. Étrange dialectique : Nemesis est un cri de rage qui se libère de la pensée concentrationnaire, mais sombre par moments dans une pensée enfermée par ses propres clichés. Ainsi, la vengeance s’incarne sous les traits d’une jeune femme à la fois timide et aguicheuse, tandis que les hommes du chantier sont décrits comme des êtres archaïques, proches de leurs origines paysannes.

J’aimerais également questionner, plus généralement, la posture de Thomas Imbach, qui filme le chantier depuis chez lui, en surplomb. Sa démarche se fonde sur une asymétrie fondamentale : d’un côté le filmeur, soustrait au regard d’autrui ; de l’autre, les hommes et les femmes qui peuplent le chantier, filmés à la dérobée. L’objectif du réalisateur ne finit-il pas ainsi par ressembler aux nombreuses caméras de surveillance qui jouxtent le chantier ? Du haut de sa fenêtre, Thomas Imbach ne reproduit-il pas le regard panoptique dont Michel Foucault montrait l’importance dans l’invention du système carcéral ? Autrement dit, le dispositif de vision mis en place par le film ne rejoue-t-il pas les formes de pouvoir qu’il entend dénoncer ?

Douloureux moment de la critique que celui où l’objet aimé vous échappe. Aussi lucide que soit le regard qu’il porte sur notre monde, Nemesis charrie également les souillures du réel dont il parle.

*

GIUSEPPE DI SALVATORE

Est-il voyeur, celui qui regarde de chez soi pendant sept ans ? Ou exerce-t-il plutôt une sorte de digestion de la transformation de son chez-soi imposée par l’extérieur ? L’observation, dans Nemesis, me semble relever plutôt de la réaction, établit une dialectique, voire une lutte avec ce qui advient là dehors. Je n’ai donc pas senti le regard panoptique du « système carcéral » de Michel Foucault dans la caméra de Thomas Imbach. Il est désormais sur/dans nos écrans – ordinateurs, smartphones –, ce regard de contrôle systémique. Plus que surveillante, la caméra d’Imbach est analogue, puissante, certainement coûteuse. Et relève d’une esthétique au fond archaïque : clin d’œil aux films muets, manipulation constructiviste des espaces et surtout des temporalités. Broderie de temps historique, personnel, urbain, suspendu, comprimé, contrôlé : bref, du cinéma.

Watch

ONLINE STREAMING (Switzerland) by Filmexplorer’s Choice on cinefile.ch and filmingo.ch

Info

Nemesis | Film | Thomas Imbach | CH 2020 | 132’ | Visions du Réel Nyon 2020, Solothurner Filmtage 2021

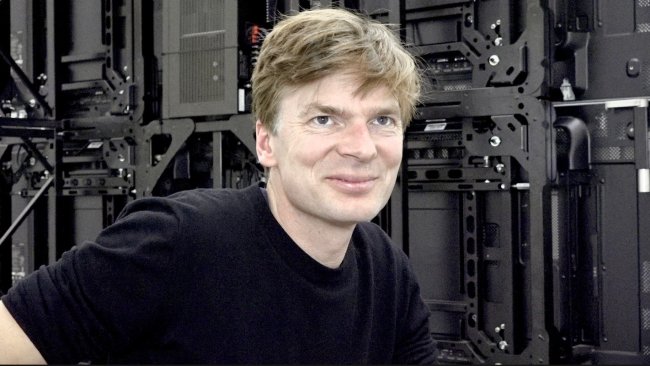

FILMEXPLORER discusses with Thomas Imbach at Les cinémas du Grütli Genève the 24th of Septembre 2021

First published: May 02, 2020