Peter Stamm | Film et littérature

Après avoir rencontré Peter Stamm plusieurs fois, Nicolas Bézard approfondit la relation de l’auteur à son image, et de son écriture en dialogue avec le médium film, et les films, jusqu’à « Wechselspiel – Wenn Peter Stamm schreibt »

Text: Nicolas Bézard

Peter Stamm ou le miroir des apparences

Les écrivains ressemblent souvent à leur style.

Prenez Marguerite Duras, photographiée par Roger Parry à l’été 1950, dans les jardins de la NRF, au moment de la publication d’Un barrage contre le Pacifique.

Visage plein, faussement sage, sans âge et intelligent. Expression d’une personne impossible à duper, à tromper, qui semble avoir été bien plus loin que n’importe qui dans la recherche d’un langage qui lui soit propre, de mots justes et de formes idoines pour dire ce que c’est que d’avoir vécu, par exemple, une adolescence en Indochine.

Et aussi, l’association étrange, scandaleuse, de ce corps presque d’enfant encore, et de la bouche voluptueuse ; la contradiction de ce même corps répétant l’allure fuyante et biaisée des arbres à l’arrière-plan et du regard qui lui, se tient droit. Oui, c’est cela, une apparence de déséquilibre, d’impermanence, de fragilité, mais au fond, quelle droiture, quelle force ! Celle d’une femme de 36 ans qui s’offre ici à la lumière blanche d’une après-midi de juillet, mais n’en demeure pas moins déjà (ou encore) immergée dans la nuit noire de son texte, les mains disposées à en remuer l’antimatière, les manches d’une chemise d’homme retroussées à cette fin, cette chemise d’homme rentrée dans la jupe qui monte haut sur la taille et lui fait une silhouette d’écolière ou de petite danseuse dans un tableau de Degas.

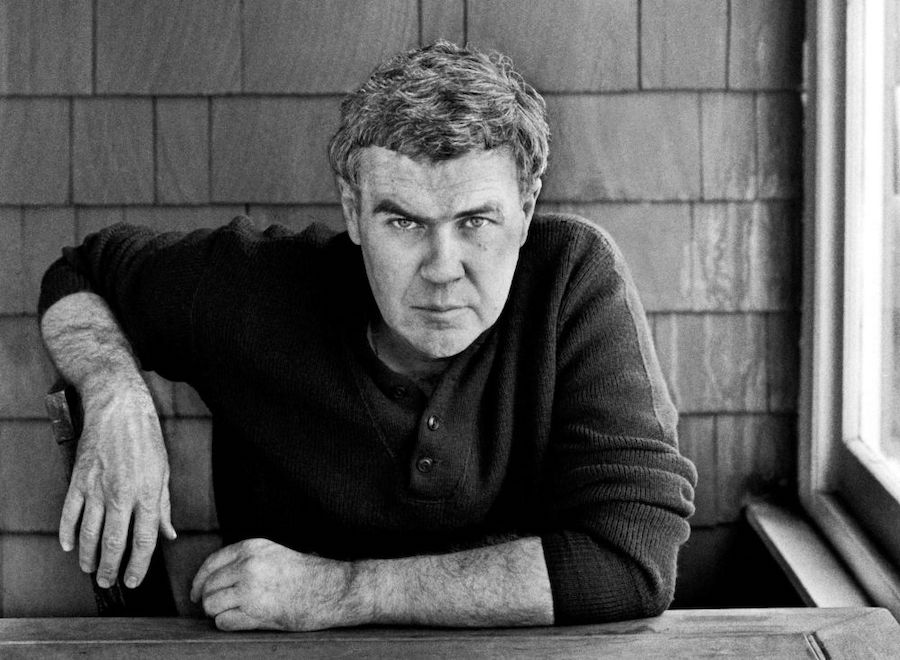

Prenez le fameux portrait de Raymond Carver réalisé par la photographe Marion Ettlinger à Syracuse, état de New York, en 1984.

On retrouve l’idée de la main capable, des manches retroussées. Mais rien cette fois pour instiller l’idée d’une faille ou d’une distraction. L’écrivain s’impose tel un bloc dense, homogène, de présence et d’intensité. Son bras droit est levé et plié à l’équerre sur le dossier d’une chaise. L’autre est accoudé à une table rustique. Bras et buste forment un rectangle dans lequel s’inscrit un second, plus petit mais tout aussi compact – celui de la tête. Et à l’endroit précis où ils s’intersectent, le regard foudroyant d’un homme qui s’apprête au mieux à vous asséner des vérités dures à entendre, au pire à bondir de sa chaise pour vous frapper au visage. Carver, sur cette photo, est à l’image de sa phrase. Il ne vous lâche pas et vous tient constamment en joue, à deux doigts de libérer sa sèche brutalité, sa poésie inflammable. Il n’y a pas d’échappatoire et de toute façon il serait vain de songer à lui échapper car à la fin, c’est lui qui vous aura, à l’usure.

Il y a sans doute un peu de Marguerite Duras – la lumière et l’obscurité – et plus encore de Raymond Carver – l’acuité et la rigueur – chez Peter Stamm.

Dans Wechselspiel – Wenn Peter Stamm schreibt, le portrait filmique que lui ont récemment consacré Arne Kohlweyer et Georg Isenmann, l’auteur suisse de langue allemande – neuf romans et une demi-douzaine de recueils de nouvelles publiées en un quart de siècle – ressemble à son style. Le regard est bleu acier et durement barré par la ride du lion. La chemise est assortie et ses manches sont retroussées – décidément ! Pour toute fantaisie, un stylo bille épinglé à la poche poitrine du vêtement. L’homme est affable, attentif aux autres et est en mesure de compter sur son esprit et sa grande capacité de concentration pour s’immerger dans toute espèce de situation, ou au contraire s’en abstraire. Cette apparence presque quelconque – on pourrait le confondre avec un comptable, un pédagogue ou un journaliste, autant de profession qu’il a plus ou moins exercé – est en fait une tenue de travail, celle qui l’autorise à circuler anonymement et librement dans les endroits que son histoire en cours d’écriture lui commande d’investir. Celle qui lui permet de se glisser avec discrétion dans le décor, au second plan, et de demeurer dans cette distance, cette réserve, pour mieux nous – vous – observer.

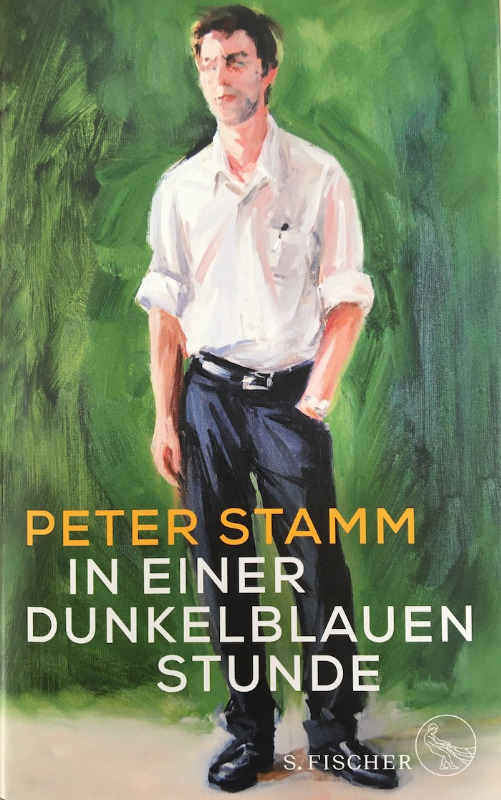

De cette image d’écrivain furtif, Peter Stamm s’amuse allègrement. La couverture de son dernier opus en date, In einer dunkelblauen Stunde, reproduit une peinture le représentant en bras de chemise, avec tous les attributs que j’ai énuméré plus haut – le stylo, la ride, etc. Le roman lui-même, comme le film de Kohlweyer et d’Isenmann dont il émane, est une mise en abyme de son personnage public – que l’on devine proche de la personne privée, et non le fruit d’un travestissement ou d’une posture –, ou pour le dire autrement, un miroir tendu mais déformant sur le processus créateur qui est le sien. Le reflet (ou reflet de reflet) que ce miroir renvoie est à l’évidence trompeur et incomplet, mais il brille par son humour et impressionne par sa façon méthodique d’exhiber la construction d’un cliché, jusqu’à l’absurde parfois.

Ce motif de l’écrivain en miroir apparaît déjà dans le premier roman de Peter Stamm, Agnès (1998), où dès les premières phrases (« Agnès est morte. Une histoire l’a tuée. Il ne me reste d’elle que cette histoire ») le narrateur se confond volontiers avec l’auteur de l’« histoire » en question, qui n’est autre que celle du livre. Huit romans plus tard, dans La douce indifférence du monde (2018), Stamm reconduit ce dispositif spéculaire en le sophistiquant davantage. Il raconte cette fois l’histoire d’un homme qui vingt ans plus tôt a écrit Agnès, et tombe un jour nez à nez avec son double en train d’écrire ce même livre, puis plus tard avec celui de la jeune femme qui l’a inspiré. Ainsi, La douce indifférence du monde ressemble à un reflet d’Agnès altéré par le temps. Sa lecture change radicalement le souvenir que l’on pouvait garder d’Agnès, apportant la preuve qu’un texte reste vivant tant qu’il continue de se transformer au contact des autres. L’architecture des deux romans est semblable – 37 chapitres courts –, un nombre impressionnant de détails et de situations se répètent de l’un à l’autre. Toutefois, dans Agnès, l’histoire ne trouve sa conclusion que dans le passage de l’écrit au filmique : c’est la dernière phrases du livre, alors que le narrateur, en l’absence de la jeune femme, visionne une vidéo tournée jadis par cette dernière: « Je tourne la tête, en souriant, mais avant que je regarde franchement vers l’arrière, le film se termine ». Or, le mouvement de La douce indifférence du monde est inverse : au commencement existe un film, Agnès (2016), adaptation du livre de Stamm par Johannes Schmid, et à cette occasion, une rencontre entre l’écrivain et l’actrice qui interprète Agnès, Odine Johne, suivie de nombreuses conversations entre eux à propos du long métrage et du personnage-titre. Peter Stamm s’est inspiré de cette actrice et de ses échanges avec elle pour composer le personnage de Lena/Magdalena, lointain double (lui-même dédoublé) d’Agnès dans La douce indifférence du monde. Il a repris également les lieux où ces discussions avec Odine Johne s’étaient tenues (le cimetière boisé de Stockholm, notamment), et des phrases prononcées par la comédienne, retranscrites avec son accord dans le roman. On retrouve ici la belle idée défendue par Giuseppe Di Salvatore dans son article sur Wechselspiel – Wenn Peter Stamm schriebt, celle de la « mise en texte » d’un film qui déboucherait inévitablement sur un « coup d’avance » : le roman.

On est bien sûr tenté de voir, dans cette galerie des glaces agencée par Peter Stamm, une structure permettant à l’écrivain de se libérer de tous ses avatars possibles, et par là même de se prémunir contre un danger qui guette parfois des artistes de son calibre : la tentation de s’enfermer dans un archétype, une caricature de soi-même, une image mensongère mais médiatiquement supportable et rentable. Le double rencontré dans La douce indifférence du monde est l’une de ses incarnations factice, tout comme l’est la figure d’écrivain présente sur la couverture et dans les pages de In einer dunkelblauen Stunde. Mais au fond, ces doubles ont plutôt fonction de leurres, de chausse-trapes ou d’attrape-nigauds. Ils ont là pour faire diversion. L’essentiel se trouve ailleurs, du côté de l’écriture.

Il serait probablement excessif d’affirmer que cette écriture s’origine dans le cinéma, ou du moins dans une culture cinématographique, même si l’auteur suisse appartient, comme il le dit, « à la première génération qui a vu plus de films que lu de livres », et qu’au contact d’une mère qui a vécu quelques années aux États-Unis, il a « grandi avec les films américains des années cinquante et soixante ». Deux influences majeures semblent néanmoins affleurer. Celle de Michelangelo Antonioni d’une part, pour les béances métaphysiques et les présences énigmatiques peuplant ses récits, et pour ce sentiment récurent d’ennui et d’incommunicabilité qui accable ses personnages, notamment lorsqu’ils forment un couple. Celle d’Alfred Hitchcock d’autre part, dont Stamm reprend l’idée de regard voyeuriste et fétichiste dans nombre de ses histoires, mais pas seulement, car La douce indifférence du monde s’apparente fort, par ses thèmes et sa dramaturgie, à Vertigo : la figure du double y tient une place centrale, le temps y est sujet aux mêmes bégaiements, avec une intrigue qui paraît se répéter deux fois à l’identique. Clins d’œil conscients ou non, la femme fatale chez Hitchcock s’appelle Madeleine quand celle de Stamm se prénomme Magdalena, et lorsque le narrateur du roman suit cette dernière dans un musée de Stockholm, on ne peut s’empêcher de penser à la scène où James Stewart prend en filature Kim Novak dans un musée de San Francisco…

« Pour ma part, j’ai parfois l’impression de penser en terme de zoom lorsque j’écris. »

Mais mieux que dans ces motifs qu’il décline, c’est dans la manière dont ils se construisent et s’articulent autour d’un point de vue que les livres de Peter Stamm entrent en résonance avec le cinéma : « Ce qui m’intéresse », affirme-t-il, « c’est la structure d’un film, son rapport au temps et à l’image. Je connais des romanciers qui utilisent bien plus que moi les moyens du cinéma dans leurs livres, poussent davantage les notions de découpage et de montage. Pour ma part, j’ai parfois l’impression de penser en terme de zoom lorsque j’écris. » De fait, l’écrivain entretient un rapport plus visuel que textuel avec l’écriture. Celle-ci, composée de phrases assez courtes et descriptives, a du reste pour but avoué « de faire naître des images dans la tête des lecteurs », et combine une observation minutieuse de la réalité avec une grande économie dans l’usage des mots. L’auteur, qui excelle particulièrement dans la notation de moments aussi anodins en surface qu’importants sur le fond, a su inventer une prose très reconnaissable, hypnotique, à base d’ellipses et de non-dits, qui ressemblerait à une prévisualisation mentale d’un film qu’il s’agirait ensuite de « remonter » à l’écrit. Cette « mise en texte » suppose toujours une mise en action des personnages, car en lecteur attentif d’Ernest Hemingway, et dans la plus pure tradition d’un Raymond Carver, Stamm a compris que le salut d’une écriture qui cherche à traverser le miroir des apparences passe d’abord par le refus de la psychologie : « je n’écris jamais ce qu’il y a dans la tête de mes personnages, je décris uniquement ce qui se voit de l’extérieur, leurs comportements. C’est un moyen de faire du texte quelque chose de vivant, car le sentiment ne doit pas être servi par l’auteur mais apporté par celui ou celle qui le lit. » Une vision béhavioriste qui, tant qu’elle nous permettra de vivre des expériences complexes, ambivalentes, libres et authentiques, ne cessera d’être d’actualité, dans les livres comme dans les films.

Watch

Streaming on Swiss television

Info

Wechselspiel – Wann Peter Stamm schreibt | Film | Arne Kohlweyer, Georg Isenmann | CH 2023 | 52’ | Solothurner Filmtage 2023

Performative event and projection at the Stadtkino Basel (13/4/2023) – co-organised by Filmexplorer

First published: April 13, 2023